Destacadas

Deportes

Cultura

«No habrá más penas ni olvido»: a 40 años del día en que Osvaldo Soriano llegó al cine

La adaptación de la novela sobre el peronismo de los ’70, dirigida por Héctor Olivera, se estrenó en plena campaña electoral de 1983. Al año siguiente, el film ganó el Oso de Plata en Berlín.

Cultura

Espectáculos

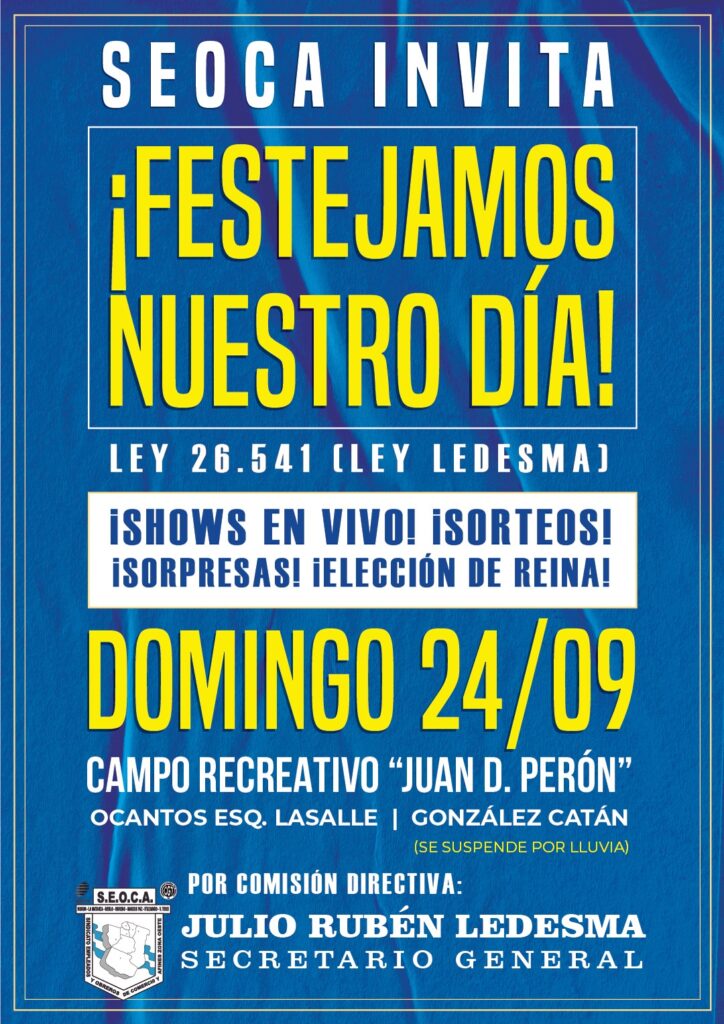

LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS DE COMERCIO CELEBRARÁN SU DÍA

Cada 26 de septiembre se conmemora el día del Empleado de Comercio (Ley Ledesma 26.541) y este año el feriado nacional se traslada al lunes 25, por lo cual los shopping, mayoristas, hipermercados y supermercados permanecerán cerrados. En tanto, el domingo 24 de septiembre el SEOCA […]

Cultura

Deportes

Espectáculos

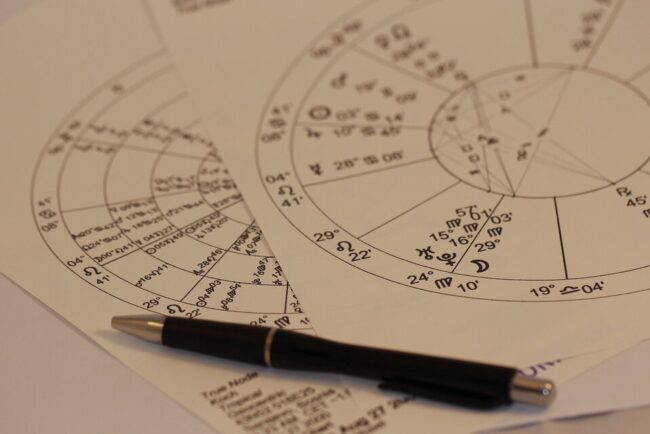

El morbo de la predicción astral

La lámina colgada en la pared del consultorio, levemente inclinada hacia la biblioteca, giró a la derecha como si tuviera ganas de acercarse a uno de los libros del horóscopo chino. Ese movimiento puso en alerta a los signos del zodiaco, porque la pintura no era […]

Cultura

Espectáculos

«Puerto Deseado», de Juan Manuel Bugarín: la guerra y sus esquirlas

Documental de observación sobre un veterano de Malvinas

«Puerto Deseado», de Juan Manuel Bugarín: la guerra y sus esquirlas

Documental de observación sobre un veterano de Malvinas

Candela Francisco: «Ojalá que el ajedrez sea un deporte más, como jugar el fútbol»

por Pablo

La ajedrecista pilaranse, con tan solo 17 años, acaba de consagrarse en el Mundial de México y ahora irá en busca de su norma de Gran Maestra.

Deportes

La bonaerense Candela Belén Francisco Guecamburu, de 17 años, regresó ayer al país con la medalla de Campeona Mundial Juvenil de Ajedrez colgada en el pecho. En la pista, al bajar del avión que la trajo de Santiago de Chile, apenas una pausa de su derrotero desde México, donde logró la consagración y se convirtió en la primera mujer argentina en ser campeona en un torneo Sub 20, recibió el abrazo de su familia y el reconocimiento del ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer.

«La conocí a Candela de muy chiquita. Cuando la vi presentarse ante una partida simultánea y se paró frente al tablero, me di cuenta el potencial que tenía, que poseía un encanto, un aura muy particular. A partir de ahí la fuimos siguiendo y se transformó en un orgullo nacional, en un ejemplo para todos nosotros», comentó Bauer.

A su vez, la flamante campeona se mostró «muy contenta» en su arribo al Aeroparque Jorge Newbery y dijo que es «una bendición haber ganado el torneo. Fue mucho el esfuerzo, pero le doy gracias a Dios, sin él no habría podido lograr esto. Agradezco el apoyo de mi familia, de la Federación de Ajedrez y a toda la gente que estuvo empujando para que esto se concrete».

Candela contó que «antes de la última partida que definió el torneo, era un montón la gente que pasaba a saludarme, a desearme suerte, gente que no me conocía, estoy agradecida por tanto cariño. Siento una enorme felicidad de ser la primera mujer argentina en lograr este galardón. Realmente no me cae la ficha todavía, van a tener que pasar varios días para que asuma lo que está sucediendo».

«Fueron un montón de años estudiando y trabajando para esto y haberlo conseguido es una satisfacción inmensa», relató la nacida en Pilar, que se sumó a la lista de campeones que se alzaron en la misma categoría: Oscar Panno (1953), Carlos Bielicki (1959) y Pablo Zarnicki (1992).

Su llegada al ajedrez fue algo impensado. «En mi familia nadie sabe jugar al ajedrez. Cuando tenía 4 años me regalaron un tablero, pero no le di mucha bolilla en ese momento, era muy chiquita».

Sus padres ayudaban en un comedor de niños y la llevaban. «Yo en ese momento que era chica iba con ellos, mis amiguitas también iban, pero era un lío, desorganizábamos todo. Mi mamá vio que en Pilar Point, que es un shopping pequeño, daban clases de ajedrez todos los sábados por la mañana y me preguntó si quería ir y acepté».

«En realidad no enseñaban solo ajedrez, sino que era más pintar dibujos, hacer sopas de letras, crucigramas. Era más para pasar un momento con otros chicos y compartir un rato entre amigos», detalló.

El profesor vio las condiciones de Candela. Su abuelo se enteró que en Pilar había una Escuela Municipal de Ajedrez y la anotó. Al poco tiempo la invitaron a participar de un torneo nacional y quedó tercera. «Ese fue el inicio de mi carrera», contó.

Además, Francisco Guecamburu reveló que se prepara mucho antes de cada partida: «Analizo a todos mis oponentes, desde el clasificado 99 hasta el primero. Busco sus partidas, sus cuentas en línea, todo su repertorio, todo lo que juega y en base a eso decido qué jugar previamente».

Su vida cotidiana está ligada al ajedrez. «Ahora me cambié de colegio y curso desde casa, por lo tanto tengo más tiempo para preparar y, mi mamá puede dar fe, estoy todo el día, desde que me levanto, con el ajedrez», explicó.

Candela, en rueda de prensa, hizo un llamado a «todos los chicos y chicas de mi edad para que se decidan a practicar ajedrez, que sea un deporte más, como jugar el fútbol. Da muchas satisfacciones y ayuda mucho a pensar. Háganlo como un juego, diviértanse y disfruten».

Francisco Guecamburu llegó al título de manera invicta y se impuso en la última jornada a la búlgara Beloslava Krasteva, segunda en la preclasificación. Justamente Krasteva tenía 8,5 puntos cuando se enfrentó con Candela en la undécima y última ronda y, con su victoria, la argentina la alcanzó en puntos en 11 rondas y se terminó consagrando con un mejor sistema de desempate. De esta forma, Francisco -que ya se había consagrado campeona de América en mayo en La Habana- amplificó ese reinado a todo el mundo.

La gran maestra femenina Francisco llegó a la última ronda en México con 7,5 puntos, como una de las tres escoltas de Krasteva, segunda preclasificada, que lideraba hasta ese momento con 8,5.

La búlgara jugaba con piezas blancas y a Candela no le servían las tablas si pretendía ser campeona, por lo que mostró de entrada un juego ofensivo y se sumergió en una lucha posicional, sacrificando un peón para tener más espacio en el ataque al rey rival.

«Yo me jugué para ganar, sabía que se acababa el tiempo y supe que si sacrificaba la dama, podía llegar a ganarle. Fue una alegría inmensa, pero no supe que había ganado el título hasta un rato después. Ya estaba contenta con haber logrado la victoria cuando todo parecía que no iba a ser así», contó con una enorme sonrisa.

Candela armó un ataque al rey y su adversaria perdió la dama para arribar entonces a un final de torres y tres peones con un alfil limpio de más para que la flamante campeona mundial alcanzara la victoria en 53 movidas.

Candela Francisco representa al Círculo de Villa Martelli. A los 16 años fue campeona de América y ahora, con 17, ya es campeona mundial juvenil. Su objetivo es ser Maestra internacional. «Voy a seguir trabajando para eso», cerró.

FUENTE> P12.COM.AR

por Pablo

Cómo son las nuevas estampillas de colección del Correo Argentino con personajes de la cultura

El portal correocompras.com.ar revoluciona la venta de filatelia de colección a través de la oferta y venta virtual. El sello postal Homenaje a María Elena Walsh o el pack de estampillas del 35 Aniversario del Hospital Garrahan, son algunas de las muchas piezas de filatelia que ahora los argentinos pueden adquirir desde el portal de e-commerce de Correo Argentino.

Cultura

En un celebrado avance en el mundo de la filatelia, el correo nacional pone a disposición de los entusiastas de la colección y la cultura postal las estampillas de colección de gran valor de manera sencilla y conveniente.

El Correo Argentino, como parte de la Unión Postal Universal (UPU), un organismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), emite sellos postales que no solo cumplen su función como instrumentos de franqueo, sino que también fortalecen los vínculos entre países. En 2023, el Correo Argentino emitió sellos postales para conmemorar los 125 años de relaciones diplomáticas con Japón, y los 200 años de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Además, cada año desde 2009, emite su ya tradicional sello conmemorativo por el Año Nuevo Chino.

Es así como las estampillas de colección son portadoras de la cultura de una nación y vehículos de comunicación que trascienden las distancias. Son herramientas para las relaciones entre países y para promover el turismo.

En la era digital, la circulación de cartas y envíos con sellos ha disminuido, pero las estampillas filatélicas argentinas siguen recorriendo el mundo como embajadoras de nuestro país. Han crecido en valor e importancia para coleccionistas y admiradores.

Las estampillas argentinas no solo cuentan historias, sino que también inspiran viajes y despiertan la curiosidad de aquellos que buscan explorar los lugares representados en estos pequeños rectángulos de papel

Correocompras.com.ar es la plataforma de comercio electrónico oficial del Correo Argentino, dedicada a ofrecer productos y servicios de alta calidad a los consumidores argentinos. Con el lanzamiento de su sección de estampillas de colección, se convierte en un destino esencial para los amantes de la filatelia.

Con la posibilidad de adquirir estas piezas coleccionables de manera virtual, el Correo Argentino avanza un paso más hacia la modernización constante de su servicio, disponible para todo el país.

Filatelia en el CCK para todos los públicos

Para reforzar la idea de que la filatelia es cultura y está disponible a todos los públicos; dos salas del icónico edificio del Centro Cultural Kirchner (CCK) albergan una muestra permanente de sellos postales y una tienda dedicada a este arte. Ambas salas están ubicadas en los extremos opuestos del primer hall de ingreso al CCK, también conocido como Hall de los Buzones, y están diseñadas para promover la cultura filatélica entre el público en general.

Los visitantes pueden explorar una muestra permanente de sellos postales que abarcan la genealogía del correo y la cultura de Argentina a través de las estampillas, apreciar piezas históricas originales de diseño, incluyendo sellos modernos con técnicas de impresión novedosas, como tintas fluorescentes y efectos 3D.

FUENTE> P12.COM.AR

por Pablo

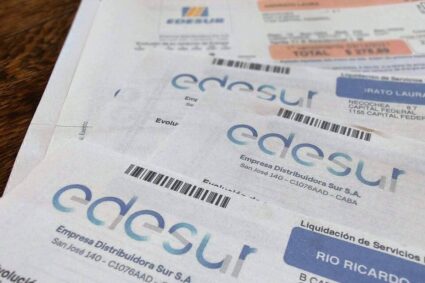

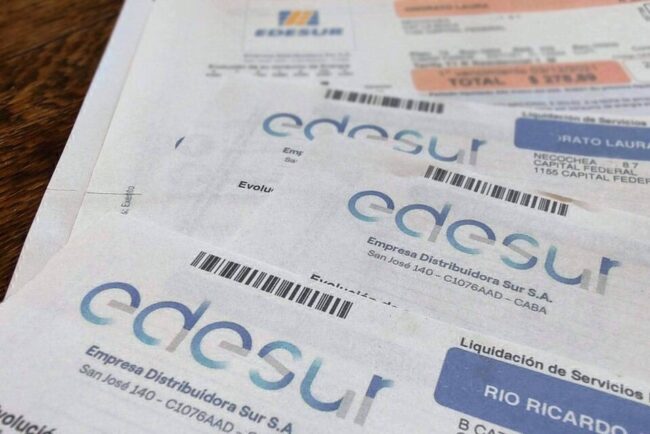

Buscan reducir el IVA de la tarifa eléctrica

El senado dio media sanción a un proyecto de ley

Economía

El Senado de la Nación dio media sanción en la madrugada del viernes a un proyecto de ley que propone reducir el IVA en la tarifa eléctrica, que las distribuidoras no cobren cargos extra, aumentar las regalías que cobran las provincias productoras de energía y que esto se destine a reducir la tarifa, y que también avanza en la federalización de los costos de transporte de la energía para evitar distorsiones como que Buenos Aires pague menos que el resto de las provincias.

La iniciativa propone reducir del 21 al 5 por ciento el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la tarifa eléctrica cuando se trata de consumo familiar y del 27 al 10,5 por ciento para usuarios comerciales, industriales y pymes.

El proyecto también establece que las distribuidoras energéticas no podrán cobrar cargos extras ya que “las tasas y contribuciones que cobran a los usuarios encarecen el precio final de la boleta de luz”.

Por otra parte, el senador Edgardo Kueider afirmó que su iniciativa “impulsa el incremento de las regalías que perciben las provincias productoras de energía, que pasarían del 12 por ciento actual al 20 por ciento, y deberá ser destinado a la reducción del costo de la tarifa eléctrica”.

Con el mismo objetivo el proyecto también impulsa el aumento del precio que CAMMESA le paga a la represa de Salto Grande por la energía que produce: “La idea es que lo que se le pague sea el promedio del mercado eléctrico mayorista y que la mitad de lo recaudado por ese aumento también sea destinada a la disminución del importe del costo final de servicio”.

Las tarifas de los usuarios N2 y N3 donde están incluidos los sectores populares y los sectores medios subió en los últimos 12 meses por debajo de la inflación, pero los N1, donde se agrupan los sectores de alto poder adquisitivo, y todos aquellos que renunciaron a los subsidios por diversas razones, trepó cerca de 500 por ciento.

FUENTE> P12.COM.AR

por Pablo

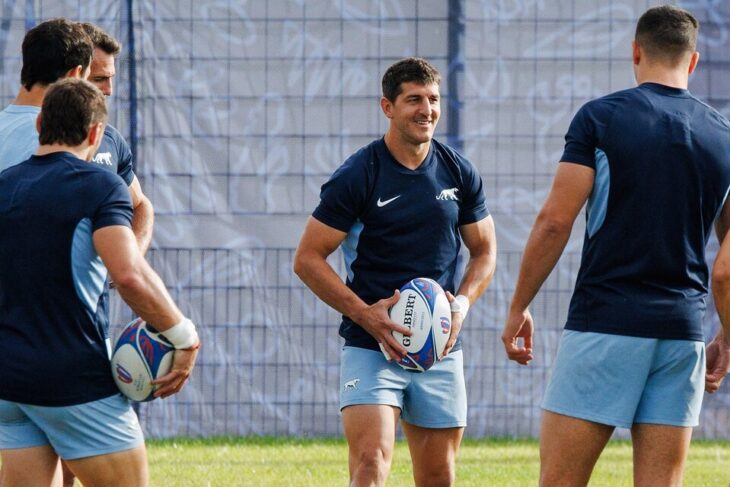

Selección argentina de vóley vs México por el Preolímpico: a qué hora juega y dónde ver

El equipo dirigido por Marcelo Mendez comparte el grupo C con México, Canadá, Bulgaria, Bélgica, Polonia, China y Países Bajos. Cómo le fue en Tokio 2020, en la Nations League y el Sudamericano 2023. Fixture con fechas y horarios de todos los partidos y el formato del Preolímpico.

Deportes

Hoy viernes 29 de septiembre desde las 23 la selección argentina de vóley se enfrentará a México en Xi’an, China, por la fecha 1 del grupo C del Preolímpico Masculino de Vóley 2023. Dónde ver el partido en vivo online y por qué canal de TV lo pasan.

El enojo de Cavani con un periodista que le preguntó por las chances de gol perdidas

Cómo llega la selección argentina de vóley

Los dirigidos por Marcelo Méndez comienzan su camino en el Preolímpico de Vóley 2023 con el objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024. Bajo las órdenes del mismo entrenador, en los JJ. OO de Tokio obtuvieron una histórica medalla de bronce tras imponerse 3-2 a Brasil (25-23, 20-25, 20-25, 25-17 y 15-13) en el tercer y cuarto puesto.

En la Liga de Naciones se metió por primera vez en su historia en la etapa final y luego terminó en el quinto puesto. Hace menos de un mes le ganó la final del Sudamericano a Brasilen Recife y cortó con la racha de 59 años consecutivos que la Verdeamarela tenía como campeón .

Argentina en el Preolímpico de Vóley 2023

La selección argentina de vóley competirá en el grupo C del Preolímpico de Vóley 2023 junto a México, Canadá, Bulgaria, Bélgica, Polonia, China y Países Bajos. El formato de la competencia establece que todos los equipos se enfrenten entre sí y que los que mejor posicionados acaben en la tabla de posiciones clasifiquen a los Juegos Olímpicos París 2024.

Fixture de partidos de Argentina en el Preolímpico de Vóley 2023

- Argentina vs México: viernes 29/9 a las 23

- Argentina vs Canadá: sábado 30/9 a las 23

- Argentina vs Bulgaria: lunes 2/10 a las 23

- Argentina vs Bélgica: miércoles 4/10 a las 02:00

- Argentina vs Polonia: viernes 6/10 a las 05:00

- Argentina vs China: sábado a las 08:30

- Argentina vs Países Bajos: domingo 8/10 a las 02:00

Dónde ver el partido en vivo online y por TV

El encuentro de este viernes comenzará a las 23, será televisado en vivo por ESPN y transmitido a través de Star+. La señal televisiva se puede sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

Lista de convocados de la selección argentina de vóley para el Preolímpico 2023

Jugadores

- Luciano De Cecco

- Matías Sánchez

- Bruno Lima

- Pablo Koukartsev

- Agustín Loser

- Nicolás Zerba

- Martín Ramos

- Joaquín Gallego

- Luciano Vicentín

- Facundo Conte

- Luciano Palonsky

- Manuel Armoa Morel

- Jan Martínez Franchi

- Santiago Danani

Cuerpo técnico

- DT: Marcelo Méndez

- Asistente: Martín López

- Asistente: Pablo Rico Golba

- PF: Federico Barone

- Médico: Fernando Locaso

- Kinesiólogo: Carlos Trolla

- Estadístico: Juan Manuel Méndez

- FUENTE> P12.COM.AR

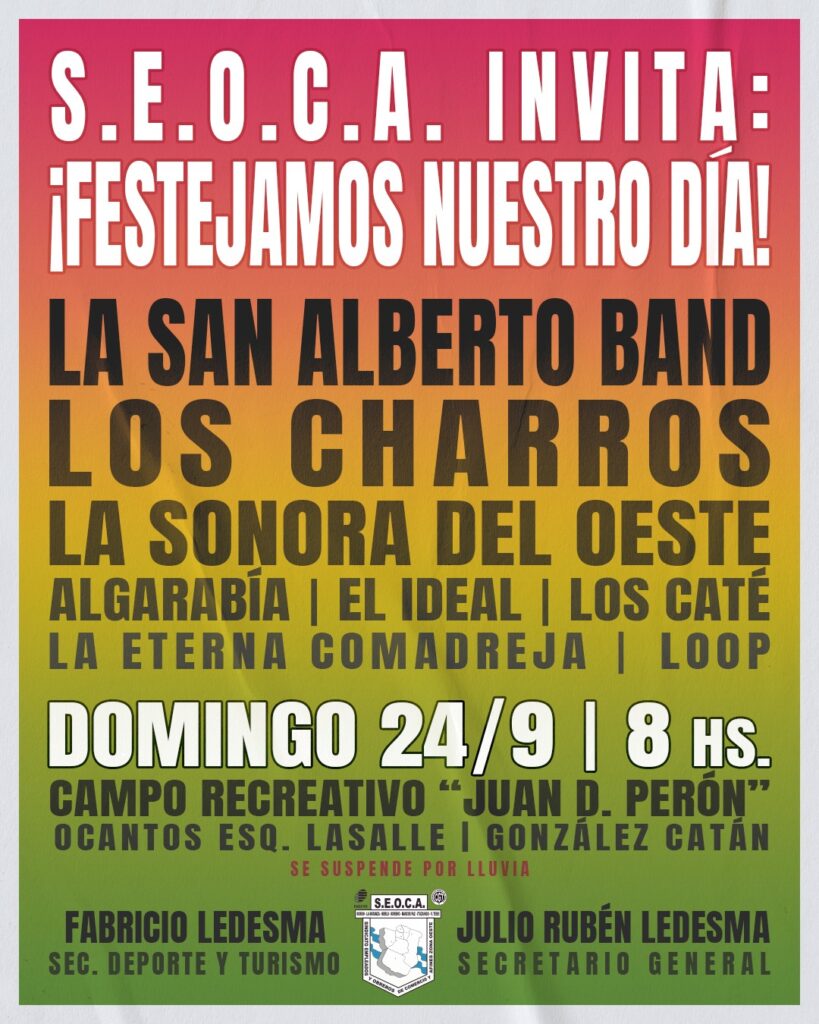

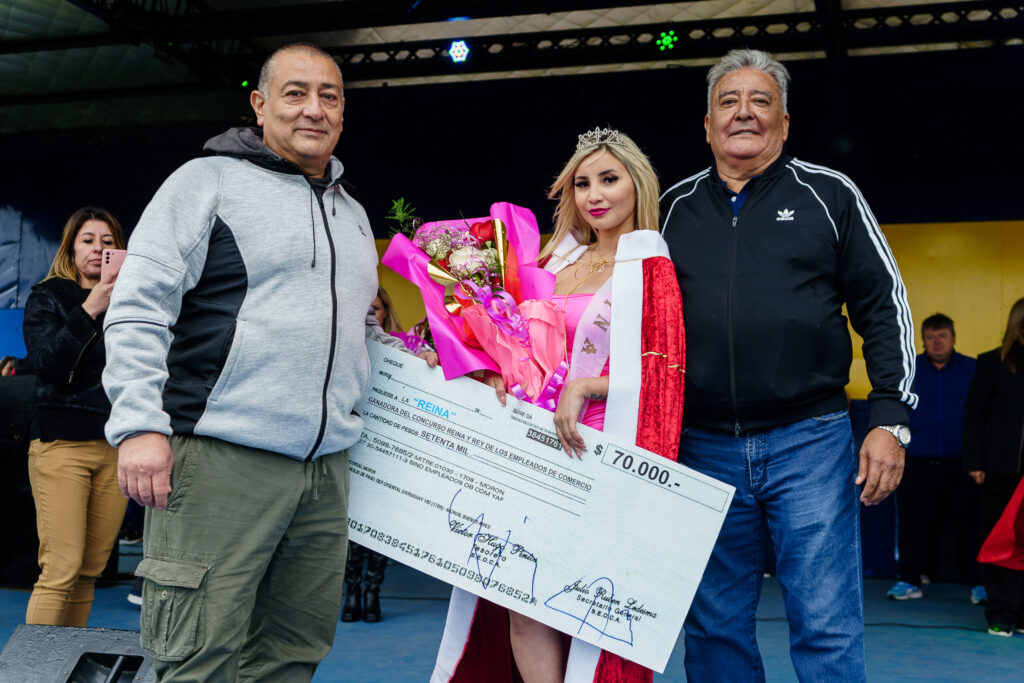

SEOCA : Los empleados de comercio de la zona oeste celebraron su día

Como todos los años, el SEOCA de la zona oeste, celebró junto a las familias mercantiles, el Día del Empleado de Comercio, con un festejo especial que se realizó el domingo 24 de septiembre en el predio Juan D. Perón en González Catán. El sindicato […]

Política

Como todos los años, el SEOCA de la zona oeste, celebró junto a las familias mercantiles, el Día del Empleado de Comercio, con un festejo especial que se realizó el domingo 24 de septiembre en el predio Juan D. Perón en González Catán.

El sindicato que representa a las y los trabajadores de ese rubro de la zona oeste, organizó una jornada con peloteros para los más pequeños, importantes sorteos, shows en vivo, torneos deportivos, la elección de la reina y el rey de los empleados de comercio, de los mini mercantiles y la coronación del rey y reina de la tercera edad.

Desde el escenario Cristo Obrero, el secretario General, Julio Rubén Ledesma, destacó la importancia de que se «pueda festejar y reconocer a los empleados de comercio con un día destinado para ellos», a partir de la sanción de la ley 26.541 que es de su autoría y que nació desde el movimiento obrero.

En ese sentido sostuvo que “es gratificante” poder festejar a nivel nacional “una ley que fue impulsada por un legislador empleado de comercio junto a la compañera (Patricia) Gardella con quien compartí la Cámara de Diputados”.

“Resalto esto –dijo- porque tener un legislador que provenga de las filas de los trabajadores, significa que los defiende y promulga leyes que tiene que ver con la necesidad fundamentalmente de la clase trabajadora”.

Al dirigirse a los empleados y empleadas de comercio junto a sus familias presentes sostuvo: “Hoy fue un día un poco frío, pero fue un día maravilloso. Por eso agradezco el sacrificio que hacen en forma permanente ustedes para estar cerca del sindicato, estar afiliado y convencer a sus compañeros que estar afiliado es tener beneficios porque hay un sindicato que los defiende”

“Porque como dice el cartel, a la izquierda del SEOCA ZONA OESTE, está la pared. Nunca fuimos ni seremos traidores a la causa de los trabajadores”, finalizó.

En conferencia de prensa, el dirigente del SEOCA, ratificó la postura del sindicato de acompañará a “Unión por la Patria con el compañero Massa como candidato a Presidente” porque “no es una cuestión si nos gusta, o no nos gusta, es una cuestión que nos dicen que nos vienen hacer desde el otro lado”.

“La verdad muchos amagaron, pero nosotros somos quienes vamos a estar en la calle cuando quieran impulsar algo de esa temática, y no dependemos de ningún dirigente encolumnado que hace acuerdo a su conveniencia. Los trabajadores vamos a salir a la calle”, puntualizó.

Desde el mediodía, y hasta pasada las 20, los mercantiles disfrutaron de la música y el ritmo de las bandas que pasaron por el escenario para colorear y alegrar la jornada. La apertura estuvo a cargo de “Loop”, seguido por “La Eterna Comadreja”; La Sonora del Oeste”, “Los Caté”; “El Ideal”; “Los Charros”; y el cierre lo brindó “La San Alberto Band”.

Por la tarde, se realizó la tradicional elección de los reyes: Patricia Bogado de la empresa Musimundo de Gregorio de Laferrere, fue coronada como Reina y Leonardo Larrosa de Piriclota de Isidro Casanova, representa al Rey de los mercantiles.

Asimismo, los jubilados Paulina Rodríguez y Alfredo Giraldi fueron coronados como los reyes, y mientras que del desfile de los más pequeños, Luna Melina hija de trabajador de “Aperseg”y Joaquín Clavero hijo de empleado de “El Abastecedor”, fueron elegidos como reina y rey de los minimercantiles. Hubo torneos de pádel y fútbol tenis.

El BNA adhiere al Programa “Compre sin IVA” con todos sus medios de pago

Además, dispone de beneficios adicionales que se acumulan con los descuentos y promociones que ofrece la entidad.

Economía

Política

Los clientes y usuarios del Banco Nación que operan con la billetera “Modo BNA +” y las tarjetas de débito, cuentan ahora con beneficios especiales y suman un nuevo ahorro mensual en las compras de productos de la canasta básica. De esta manera, el beneficio del reintegro del IVA se acumula con los descuentos que ya ofrece la entidad, lo cual permitirá un ahorro mensual en todas las compras del programa.

“Desde el Banco Nación acompañamos esta propuesta pensando en el impacto que tiene en el bolsillo de las y los argentinos, con la convicción de poder ayudar a cada una de las familias, aliviar las preocupaciones y favorecer la economía real de la gente”, resumió la presidenta del BNA, Silvina Batakis,

El ahorro mensual es el resultado del abanico de promociones semanales que dispone la entidad a los que se suma el beneficio adicional del reintegro del IVA, por lo que utilizando cualquier medio de pago del BNA, el total de los beneficios (con un nivel de gasto promedio) es de $ 16.000 por semana.

· En Supermercados, cada miércoles reintegros del 20% hasta $ 4000 por compra.

· En Mayoristas, todos los jueves, 15% de descuento adicional hasta $ 2000 en las principales cadenas.

· En Comercios de Barrio, los sábados con ahorro de hasta un 35% con tope de $ 4000 por compra.

· En Carnicerías, los sábados y domingos suma el ahorro del 35%, con un tope de $ 4000 por compra.

Con esta iniciativa, la entidad se incorpora al Programa “Compre sin IVA” que impulsa el Ministerio de Economía de la Nación, desde el pasado lunes, lo que permite obtener reintegros del 21% del importe total abonado hasta el límite de $ 18.800, por mes y por beneficiario para productos de la canasta básica.

Es importante recordar que quienes no son clientes del BNA, pueden descargar la aplicación “BNA+”, abrir una cuenta gratuita y empezar a operar con la tarjeta de débito Mastercard digital para aprovechar todos los beneficios.

FUENTE> P12.COM.AR

«No habrá más penas ni olvido»: a 40 años del día en que Osvaldo Soriano llegó al cine

La adaptación de la novela sobre el peronismo de los ’70, dirigida por Héctor Olivera, se estrenó en plena campaña electoral de 1983. Al año siguiente, el film ganó el Oso de Plata en Berlín.

Cultura

Espectáculos

El 27 de febrero de 1974 se produjo uno de los hechos emblemáticos de la tercera y convulsionada presidencia de Juan Domingo Perón. El jefe de la policía de Córdoba, teniente coronel Antonio Domingo Navarro, sublevó a sus hombres contra el gobernador Ricardo Obregón Cano. El mandatario provincial tenía datos de un complot en su contra y ese día decidió descabezar la cúpula policial. Navarro desconoció la orden, sacó a sus hombres a la calle y ordenó la detención de Obregón y su vice, Atilio López, uno de los principales dirigentes del Cordobazo de 1969. También se detuvo a funcionarios del gobierno provincial y se ocuparon las radios. Fue el Navarrazo.

Desde Buenos Aires, llegó la respuesta de Perón: no condenó el alzamiento y ordenó la intervención de Córdoba, a través del Congreso Nacional, sin reponer a las autoridades depuestas. La provincia quedaba en manos de la derecha peronista, que veía a Obregón Cano demasiado cercano a la Tendencia Revolucionaria; es decir, Montoneros y la Juventud Peronista. Un mes antes del alzamiento, y con motivo del ataque del ERP al regimiento de Azul, Perón había promovido la renuncia del gobernador bonaerense, Oscar Bidegain, otro dirigente cercano a la izquierda del movimiento. El peronismo combativo de la Resistencia, ya de vuelta al poder en la figura de su líder, viraba a la derecha.

A 800 kilómetros de Córdoba, un periodista de La Opinión, que el año anterior había publicado su primera novela, tituladaTriste, solitario y final, comenzó a escribir una ficción cuyo disparador, en esas semanas, no podía ser otro que el Navarrazo. Osvaldo Soriano calificó como “satírica observación del fenómeno peronista” a lo que sería No habrá más penas ni olvido.

Pueblo chico, infierno grande

El autor contaría años más tarde: “Escribí No habrá más penas ni olvido acá, en 1974, aunque muchos creen que fue durante el exilio. Era un momento difícil de mi vida. Mi viejo se estaba muriendo. Yo estaba muy sensibilizado por ese disparate que ocurría en el país y que nos desbordaba en todos los aspectos: ¿qué era eso de que Perón bautizara como peronistas a quienes no lo eran y echara a peronistas que sí lo eran? Todo esto, que tiene explicaciones políticas, a mí me parecía poéticamente siniestro. Y decidí trabajarlo en un pequeño pueblito como Colonia Vela”.

Lo que arranca como un relato costumbrista muta en tragedia, con dos bandos que dirimen la interna a balazos y con cadáveres, y con las dos facciones peleando entre sí en nombre del mismo liderazgo, el de Perón. Los lectores de Italia, Francia y Polonia leyeron el libro a fines de los ’70 (mucho tuvo que ver la intermediación de Julio Cortázar, un fervoroso lector de la novela) hasta que Bruguera la publicó en España. Para 1980 llegó la tercera novela de Soriano, Cuarteles de invierno, también ambientada en Colonia Vela, pero bajo el férreo control de la dictadura. Los libros de Soriano comenzaron a circular en la Argentina de la dictadura en retirada, y fueron best-sellers. A fines de 1982, un director de cine leyó No habrá más penas ni olvido y vio que había una película.

La génesis de una película

Sin ser nunca peronista, Héctor Olivera había tenido una relación omnipresente con el peronismo por una cuestión generacional. En agosto pasado, en la Biblioteca Nacional, en una proyección de No habrá más penas ni olvido por sus cuarenta años, recordó el día de 1946 en que, siendo cadete del Liceo Militar, con 15 años y vestido de uniforme, respondió al timbre un domingo a la mañana. El visitante era un militar que al verlo le preguntó con tono marcial: “¿La señora de Álzaga?” Olivera se cuadró y respondió: “¡Segundo piso, mi general!” El militar sonrió y, con un tono mucho más amable, que desarmó a Olivera, dijo: “Gracias, m’hijo”. Era Juan Domingo Perón. “Comprendí a partir de ese momento que media Argentina se enamorara del carisma de este hombre”, reflexionó el cineasta.

El peronismo apareció de manera velada en El Jefe(1958), su primera película con Fernando Ayala (con quien creó la productora Aries). Olivera produjo y Ayala dirigió la adaptación del cuento de David Viñas sobre las andanzas de un grupo de estafadores cautivados por el carisma de su líder, en una clara alegoría de Perón. En 1974, Olivera fue el director de La Patagonia rebelde, que pudo estrenar tres semanas antes de la muerte de Perón (según Osvaldo Bayer, autor del libro original, Perón autorizó el postergado estreno para hacerlo engranar al jefe del Ejército, Leandro Anaya, sobrino de uno de los masacradores, y con quien el Presidente había discutido fuerte), más exactamente al día siguiente del último discurso en Plaza de Mayo. La muerte del General hizo que cayera en la censura.

Para fines de la dictadura, Aries había encarado algunos proyectos como Tiempo de revancha y Últimos días de la víctima de Adolfo Aristarain, y Plata dulce de Ayala, films críticos del régimen en descomposición. Adaptar la novela de Soriano encajaba en esa línea. OIivera contactó a Soriano y el escritor se encontró maravillado ante la posibilidad de que nada menos que el director de La Patagonia rebelde adaptara la novela. También se pusieron de acuerdo apenas Olivera sugirió el nombre de Roberto Cossa para el guión. El dramaturgo era un buen amigo de Soriano.

Imágenes potentes

La preproducción arrancó con dudas sobre la conveniencia de filmar la novela en ese momento, ante una apertura democrática que, para muchos, implicaba la casi segura vuelta del peronismo al gobierno. Olivera defendió el sentido de la oportunidad, y sostuvo que había que filmar y estrenar antes de las elecciones. Para él, no se justificaba esperar al vencedor de los comicios. Impuso su postura y eso fue lo que, a la luz de la victoria de Raúl Alfonsín, generó la idea de que el film había sido un vehículo para defenestrar al peronismo. No habrá más penas ni olvido llegó a los cines el 22 se septiembre de 1983, cuarenta días antes de las elecciones.

Algunas imágenes ayudaron a reforzar ese estereotipo. La más citada es la del cuadro con el célebre apotegma del primer peronismo, “Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”, que se ve atravesado por balazos disparados por peronistas contra otros peronistas. El guión se valió de otra clásica fórmula del General, aquella según la cual “primero está la Patria, después el movimiento y por último los hombres”. La dice el intendente sobre el final (no está en la novela), dirigida al secretario general, y con ánimo de endilgarle el desastre que ha ocurrido: “Acá tiene que haber un responsable, Suprino», agrega, antes que la discusión se salde con el mismo resultado que en el libro, pero de manera distinta, más cinematográfica (en vez de un balazo, atropellando con una camioneta que había sido de Fuentes).

No menos impresionante, en una película de grandes actuaciones, era la escena de dos matones de derecha que asesinan al aviador Cerviño, y que plasmó la locura del enfrentamiento. Sabiendo que lo van a matar, Cerviño dice: «Viva Perón». El otro replica con la misma frase al disparar. Quien le da la orden a Norberto Díaz es Armando Capó, que diez años más tarde sería el Perón de Gatica, el Mono de Leonardo Favio, y que en la vida real militaba en el Partido Comunista.

El microcosmos de Colonia Vela permitió al menos otras dos alusiones sobre la Argentina previa al golpe. Cuando se muestran las imágenes de quienes han muerto en los bandos en pugna, el primero que se ve es el placero Moyano, cuyo cuerpo está tapado por un mapa de la República Argentina. El mapa está tomado por las llamas, en un claro simbolismo. La segunda viene de boca del martillero Guzmán (un arribista a quien le recuerdan su pasado gorila y se justifica con un “Sí, pero después Perón se hizo democrático”). El verdulero Durán le comenta algo que minutos antes el intendente planteara como solución a lo sucedido: “Parece que viene el Ejército”. Guzmán, un representante de la alta buguesía del pueblo, contesta con rostro esperanzando: “¿El Ejército? Estamos salvados”. La paráfrasis remite, inequívocamente, a los decretos de aniquilamiento que el gobierno de Isabel Perón propició en 1975 y que condujeron al Estado terrorista y al acompañamiento civil.

El rodaje

Olivera tuvo a sus órdenes a un fenomenal ensamble de actores para una película sólida en sus interpretaciones: Federico Luppi (Fuentes), Rodolfo Ranni (Llanos), Lautaro Murúa (Guglielmini), Héctor Bidonde (Suprino), Miguel Ángel Solá (Juan), Ulises Dumont (Cerviño), Julio de Grazia (García), Víctor Laplace (Reinaldo) y José María López (Mateo). El reparto lo completaron Arturo Maly, Patricio Contreras, Raúl Rizzo, Fernando Iglesias “Tacholas” y Graciela Dufau.

El lugar de filmación fue Capitán Sarmiento, al norte de la provincia de Buenos Aires. A Olivera le llamó la atención que la novela no tuviera un sacerdote, una figura típica de un pueblo del interior. Para evitar esa suspicacia en el público, Cossa propuso no mostrar la iglesia del pueblo. Que estaba ubicada en la plaza principal, donde se filmó gran parte de la película.

Para poder representar los balazos de los tiroteos entre ambas facciones, la producción contó con dos armeros, suboficiales de la policía, que hicieron unos 800 disparos. En la secuencia en que la patota de derecha que dirige el personaje de Maly ataca a tiros la delegación, llegó una camioneta de la Policía Bonaerense. Olivera cortó y le explicó al subcomisario que bajó del vehículo lo que estaban filmando. “¿Son tiros de verdad?”, preguntó. Cuando le dijeron que sí, se fue y volvió a buscar una metralleta, con la que se puso a disposición del director para disparar.

En 2001, José Pablo Feinmann homenajeó a Olivera en PáginaI12 en un texto titulado “Nuestro burgués querido”. Allí recordó su aporte a la película: “En 1983 dibujé un torito. Fue así: mi mujer (la mina que me levanté en 1980) es la escenógrafa –junto con Emilio Basaldúa– del film No habrá más penas ni olvido, que dirige Olivera sobre la novela de Osvaldo Soriano (se refiere a María Julia Bertotto). Ustedes recordarán que –en esa peli– Ulises Dumont anda en un avioncito que se llama “Torito” y tiene dibujado un toro en el fuselaje. Bien, ese toro lo dibujé yo. Nadie lo sabe, ni siquiera Olivera lo sabe y Soriano se murió antes de que se lo contara, ya que demoré tanto en confesárselo que al final me quedé sin tiempo. Mi mujer me había dicho: “Necesito un dibujo para el toro del avión. ¿No querés hacerlo?”. Sabía lo que me pedía. Yo había estudiado dibujo de historietas de pibe y me las arreglo un poco con el lápiz. De modo que dibujé el torito, que es, en verdad, una copia del toro Ferdinando, un cartoon de Disney. Así las cosas, puedo decir hoy: el torito que está dibujado en el avión de Ulises en No habrá más penas… lo dibujé yo. No me disgustaría que se mencionara el hecho en mi epitafio”.

Estreno, éxito y polémica

En agosto de 1983, la película ya estaba lista para estrenar, con las elecciones programadas para el 30 de octubre. El preestreno reunió a un buen número de concurrentes. Olivera recordaría que lo felicitaron, pero que también le dieron el pésame, porque se descontaba la victoria de Ítalo Luder. En los días siguientes al estreno, Luppi se cruzó con un dirigente sindical que le dijo que le había gustado el film, pero que su personaje era “un ejemplo de lo que no hay que hacer, tirando tiros todo el tiempo”.

El afiche de la película mostraba al personaje de Luppi sufriendo los golpes con manopla del personaje de Maly. “Ni peronista ni antiperonista: un doloroso testimonio de un pasado violento que no debe repetirse”, decía la frase publicitaria. En esos días, recordó Olivera en la reciente proyección en la Biblioteca Nacional, Hugo del Carril lo llamó molesto por el uso de su versión de la Marcha Peronista. La producción había consultado en Sadaic y pagado el canon correspondiente.

El éxito vino acompañado de la película por el momento del estreno. Más aún: al día siguiente, el 23 de septiembre, el dictador Reynaldo Bignone dio a conocer la autoamnistía militar. Luder dijo que la medida era legalmente irreprochable (en rigor, si la desconocía borraba con el codo lo que había escrito en el decreto de 1975 como presidente provisional), al contrario de Raúl Alfonsín, que prometió su nulidad si llegaba a la presidencia.

Carlos Ruckauf, candidato del PJ al Senado por la ciudad de Buenos Aires, tildó a No habrás ni olvido de “película gorila” y criticó a Olivera por no filmar sobre los desaparecidos, cosa que haría en 1986 con La noche de los lápices. Al director le resultó llamativo que la crítica viniera de quien como ministro de Trabajo había rubricado el decreto de Luder.

También se dijo que los radicales habían financiado la película, lo cual era falso. De hecho, tres semanas antes del estreno de No habrá más penas ni olvido había llegado a los cines La República perdida, el documental de Miguel Pérez, de mirada filo-radical, que sí fue un vehículo de la campaña del alfonsinismo.

El 30 de octubre ganó Alfonsín, en lo que fue la primera derrota justicialista en una elección limpia. Ni el cajón quemado por Herminio Iglesias ni mucho menos la película de Olivera explican tanto la victoria radical como la frescura de la campaña radical frente a los mismos rostros de la debacle de 1975. Soriano había vuelto del exilio un mes antes del estreno (estuvo de paso en abril del ’83 para la Feria del Libro), con sus tres novelas al tope de las listas de libros más vendidos.

En Soriano. Una historia, Ángel Berlanga define así a la novela: “No habrá más penas ni olvido es un clásico que retrata magistralmente los tironeos internos del peronismo en un momento clave de la historia argentina. Pero excede eso, porque despliega un abanico de intereses y conductas posibles del hombre de cara a la lealtad, el compañerismo, el prejuicio, el oportunismo, la valentía y la cobardía, la especulación, la hipocresía, la ambición. El dogmatismo. El absurdo, las pasiones y la lógica de matar y/o morir en nombre de algo que tiene un nombre que se interpreta distinto».

FUENTE> P12.COM.AR

Messi se someterá a estudios, pero confían en que pueda jugar la final de la US Open Cup

“Es una fatiga muscular, no creo que haya lesión muscular. Pero no lo apuraremos”, dijo Martino

Deportes

El astro argentino Lionel Messi cumplirá este jueves una jornada de descanso y mañana se someterá a estudios para conocer la gravedad de la lesión muscular por la que debió salir en la noche del miércoles en el partido que Inter Miami le ganó 4-0 a Toronto, por la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Leo fue reemplazado prematuramente, a los 36 minutos del primer tiempo, en el partido que marcaba su regreso luego del debut con Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, hace dos semanas en el Monumental.

El argentino sintió una molestia en el isquiotibial derecho, donde tiene una cicatriz de un viejo desgarro, del que presuntamente pudo haberse resentido. «Me acalambré», contestó el argentino a un rival cuando se retiraba anoche del campo de juego del DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale

Por esa misma dolencia, Messi había quedado fuera del partido de Argentina con Bolivia en La Paz, el martes 12, y tampoco viajó el pasado fin de semana a Atlanta para afrontar un compromiso con «Las Garzas» por la liga estadounidense. Tras el encuentro, el entrenador Gerardo Martino lo descartó para el próximo fin de semana, cuando el Inter se mida ante Orlando en el clásico de la Florida, en una nueva jornada de la MLS. “Obviamente no hay ninguna chance de que juegue el domingo en Orlando”, afirmó el técnico.

Inter Miami intentará recuperar a su máxima figura para la final del próximo miércoles ante Houston Dynamo por la US Open Cup, que puede significar el segundo título del argentino en el club luego de su coronación en la Leagues Cup. Sin embargo, el propio Martino afirmó que no se lo arriesgará aunque se trate de un encuentro decisivo. “Iremos día a día para saber si está para la final. De ninguna manera lo vamos a arriesgar por el hecho de jugar una definición”, aseguró el Tata en la rueda de prensa posterior al partido.

Si se confirmara una ruptura fibrilar, Messi no sólo quedará descartado para ese encuentro sino que podría quedar en duda para la próxima doble fecha de Eliminatorias, en la que Argentina recibirá a Paraguay (jueves 12 de octubre) y visitará a Perú (martes 17). Pero en ese sentido, el técnico del Inter se mostró confiado en que la molestia no sea tan grave. “Es una fatiga muscular, no creo que haya lesión muscular. Pero no lo apuraremos”, insistió Martino, que descartó que haya sido un error haberlo hecho jugar porque Messi ya estaba recuperado de la molestia que había sentido en su partido con la Selección.

“Si lo hicimos jugar es porque médicamente estaba en condiciones de hacerlo. No estaba listo para el juego contra Atlanta United. Hicimos entrenamientos posteriores y entendimos que estaba apto para jugar”, completó el DT argentino.

FUENTE> P12.COM.AR

EL SEOCA ZONA OESTE RESPALDÓ A UNIÓN POR LA PATRIA CON SERGIO MASSA COMO FUTURO PRESIDENTE

El secretario General del SEOCA Julio Rubén Ledesma, encabezó una asamblea con los delegados y delegadas de comercio de la zona oeste para expresar su posición en defensa de los derechos de los trabajadores y debatir el futuro de la Patria.

Política

El secretario General del SEOCA Julio Rubén Ledesma, encabezó una asamblea con los delegados y delegadas de comercio de la zona oeste para expresar su posición en defensa de los derechos de los trabajadores y debatir el futuro de la Patria, en juego en las próximas elecciones.

En el encuentro que se llevó a cabo en el salón Le Parc de Morón, miembros de la comisión directiva, las y los representantes gremiales debatieron acerca de la situación política -social y llamaron a cuidar los derechos ante quienes vienen a abolir las organizaciones sindicales y arrasar con la dignidad de los trabajadores.

“Somos el primer escalón de la dirigencia sindical y es el momento para un convencimiento real de que tenemos que cuidar nuestro futuro porque representamos a los trabajadores” manifestó un delegado durante el debate. “Vienen por nuestros derechos, esta vez no nos mienten. Nos dicen por lo que vienen y lo que van hacer”, se expresó desde otro punto del salón.

Al cerrar el debate, Ledesma resaltó la posición asumida en el encuentro por los presentes ya que “estamos ante un momento difícil y era necesario intercambiar opiniones”, porque” lo anti, no nos conduce a nada”.

“Es cierto que tenemos tres candidatos, una que cuando hicimos un paro en San Justo y era Ministra de Trabajo nos levantó y cercenó nuestro derecho. Y otro que no sabemos dónde viene pero que es un converso y en la política y en la estructura humana no hay peor cosa que un converso, porque es alguien que todos los días se dice a sí mismo lo que es para convencer a los demás”, expresó.

A la vez que manifestó: “Este debate sirve para no esquivar lo que sucede hoy en nuestro país, porque vienen por nosotros. Ellos creen que vienen por nosotros, pero saben que vamos hacer tronar el escarmiento. Si, nosotros los trabajadores, vamos a salir a la calle y vamos a cortar todo, así nos repriman, porque está en juego el plato de comida de nuestra familia y la continuidad laboral”

En ese sentido, y haciendo referencia a la “oportunidad histórica” que vamos a vivir los argentinos en octubre, el secretario General del SEOCA convocó a votar por UP, Unión por la Patria y militar la boleta “porque quieren venir por ese sueño loco de avasallar nuestros derechos “.“El SEOCA zona oeste unido vota Unión por la Patria, Sergio Massa presidente”, finalizó.

LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS DE COMERCIO CELEBRARÁN SU DÍA

Cada 26 de septiembre se conmemora el día del Empleado de Comercio (Ley Ledesma 26.541) y este año el feriado nacional se traslada al lunes 25, por lo cual los shopping, mayoristas, hipermercados y supermercados permanecerán cerrados. En tanto, el domingo 24 de septiembre el SEOCA […]

Cultura

Deportes

Espectáculos

Cada 26 de septiembre se conmemora el día del Empleado de Comercio (Ley Ledesma 26.541) y este año el feriado nacional se traslada al lunes 25, por lo cual los shopping, mayoristas, hipermercados y supermercados permanecerán cerrados. En tanto, el domingo 24 de septiembre el SEOCA realizará el festejo en el campo recreativo Juan Domingo Perón, en González Catán.

Julio Rubén Ledesma, secretario General del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de zona oeste e impulsor de la Ley que permite que todos los empleados y empleadas de comercio del país tengan su día de descanso, destacó que “la importancia de esta ley fue para reconocer el esfuerzo y la labor de los trabajadores mercantiles que son uno de los engranajes fundamentales de nuestra economía”.

Por eso sostuvo, que “desde el SEOCA, como es costumbre” se realizará el festejo en el predio ubicado en Ocantos y Lasalle, el 24 de septiembre, “para que las familias mercantiles disfruten de su día”.

Ese día, se realizarán sorteos, la tradicional elección de la reina, los mini rey, habrá peloteros, torneos deportivos, y los shows en vivo de: “Algarabia”, “La Eterna Comadreja”; “Loop”“La Sonora del Oeste”, “Los Caté”; “El Ideal”; “Los Charros”; y “La San Alberto Band”. Cabe aclarar que la jornada se suspende por lluvia.

¿Por qué se celebra el Día del Empleado de Comercio?

En el año 2009, nuestro secretario General Julio Rubén Ledesma en su cargo como Diputado Nacional, junto a su par Patricia Gardella, miembro de la comisión directiva del SEOCA, impulsaron una Ley para que se reivindicaran los derechos de los empleados de comercio de la Argentina con un feriado no laboral.

El 11 de noviembre fue sancionada la LEY 26.541 que establece el 26 de septiembre como Día del Empleado de Comercio.

Desde entonces cada año los trabajadores mercantiles celebran esta fecha con un día no laborable alcanzado el Contrato Colectivo de Trabajo 130/75. Cuando el día 26 de septiembre no caiga en lunes, el feriado generalmente se traslada al lunes anterior o al siguiente.